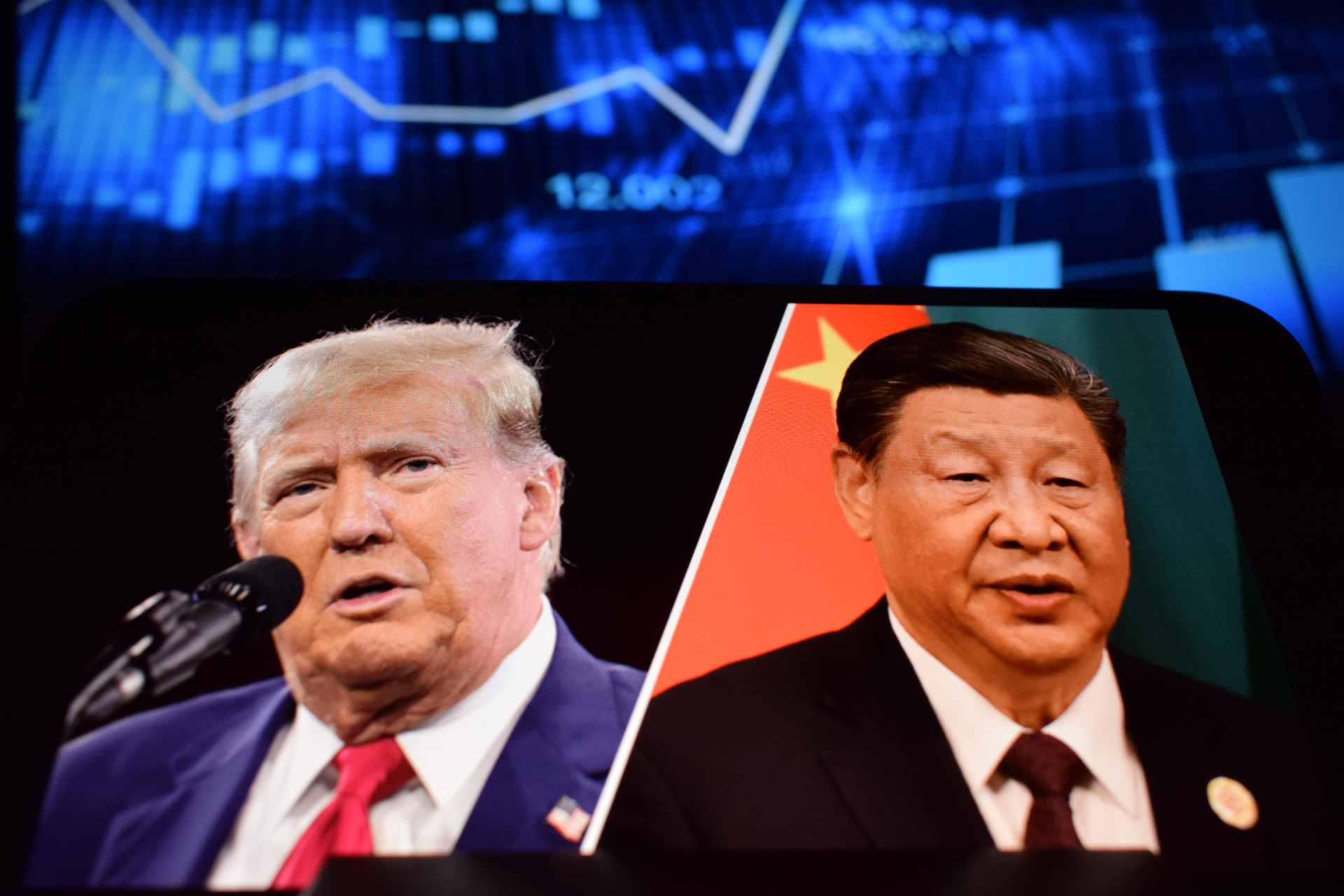

工藤泰志:米中対立について、これから4回連続で議論したいと思います。今回はまず、米中対立の現状と構造をきちんと色々な角度から分析してみたいと思います。その後は日米同盟への影響の問題、それから経済への影響の問題、それから最後には日本外交の立ち位置という問題まで一気に駆け抜けたいと思います。

工藤泰志:米中対立について、これから4回連続で議論したいと思います。今回はまず、米中対立の現状と構造をきちんと色々な角度から分析してみたいと思います。その後は日米同盟への影響の問題、それから経済への影響の問題、それから最後には日本外交の立ち位置という問題まで一気に駆け抜けたいと思います。

今日は、素晴らしい三人のゲストに来ていただきました。まず、内閣官房副長官補を務められ、現在は同志社大学特別客員教授の兼原信克さんです。続いて、東京大学大学院総合文化研究科教授の川島真さんです。そして、青山学院大学総合研究所助手の山﨑周さんです。これから私たちの議論に、若手研究者の方々にも参加していただきたいと考え、今日はお招きしました。

まず私が皆さんにお聞きしたいのは、米中対立の局面が変わってきていると思います。中国が絶対に受け入れられないようなイデオロギー対立。つまり、共産党が敵だとか、その体制を変えないともう駄目だ、とかそういった言説がアメリカから出てきています。それから南シナ海の領有権の問題をめぐっても対立色が強まっているわけですね。

これは、何もポンペオ国務長官の演説から始まった話ではなくて、それ以前からホワイトハウスからこれに類する発言が色々あり、米中の経済的な対立がイデオロギー対立にまで発展しているようにも見えるわけです。このあたりをまず皆さんはどのように考えておられますか。

日本から10年遅れでようやく中国の変貌に気づいたアメリカ。しかし、対中の西側同盟は道半ばで、現状は対立と協調のまだら模様

兼原信克:世界史の流れを大きく見ると、200年前にイギリスで産業革命が始まり、そこから世界に広がっていきました。日本には100年遅れて革命が乗り込んできましたが、アジアでは200年遅れて広がり、それで今中国が上がってきているということだと思います。

兼原信克:世界史の流れを大きく見ると、200年前にイギリスで産業革命が始まり、そこから世界に広がっていきました。日本には100年遅れて革命が乗り込んできましたが、アジアでは200年遅れて広がり、それで今中国が上がってきているということだと思います。

国家というものは産業化すると、必ず国民国家化する。国土が大きくなるので、新たな通信手段を活用しながら、新しいアイデンティティを作って近代国家にしていくわけです。現に日本はそうでした。その後は、どこかのタイミングで民主化する。変化の動きは早く、格差は広がる、国家を運営するためにはどうしても国民の意見を自動的に吸い上げるという仕組みが要るのです。工業国家、国民国家、自由主義国家の中で、工業国家になるのが一番早い。技術を真似ればいいので、中国はこの工業国家には、もうすでになっている。

しかし、中国は国民国家のことはよく分からない。「中国人とは何か」というのがよく分からないわけです。毛沢東が漢民族支配をして、周りの民族を辺境に追いやってしまったわけですが、そうした他民族も含めて「中国人とは何か」という愛国教育を今恐ろしい勢いでやっている最中です。

自由主義国家となると、中国にとってはこれも全く分からない。私達と共有しているものが多分違う。彼らはまだ分かっていないのです。そもそも民主主義で人が集まって多数決で物事を決めるということが、なぜできるのかと思っている。フランス革命の時にも「村じゃあるまいし、国という大きな規模で民主主義などあり得ないだろう」と皆が言っていましたが、そこから徐々に時間をかけてここまで来ている。私たちはもう完全に自由主義だし、そうでないと国が治まらないと分かっているけれど、中国はまだそこまで行っていないのです。なので、中国はアメリカに香港の民主化で非難されたとしても、なぜ怒っているのかその意味がよく分かっていない。

中国は、そうは言いつつも西側と一緒にやっていきたいと思っているのではないか、と私たちは考えていた。ところが、1930年代の日本のように、リーマンショックでアメリカが躓いて、「なんだ、アメリカももう駄目ではないか」、「我が国よりも強い国などないのではないか」と勘違いしてしまったのではないか、と思う。

若干自信過剰になっているし、なおかつ周りの国のことがよく分かっていない。

一方、アメリカは、その対中認識が日本より10年遅れていますので、中国が突然大きくなったように感じてびっくりしている。

中国が自信を付けたということはリーマンショックの時点では、はっきりとは分からなかったんですが、明らかにそれが見えてきたのは2012年の尖閣に対する実力行使からです。

アメリカの同盟国に対して手を出すことは従来ならば考えられなかったわけです。

そうして当時、尖閣に巡視船や漁船を何百隻も送ってきたわけですね。こんなにたくさん押し寄せてきたのは日中国交正常化の交渉時以来です。ふと周りを見て見ると、南沙はやられているし、西沙もやられている。バンガード堆もやられているし、色々なところで事件が起きている。それでようやく「全部やられている。もう完全に自信を付けてしまったんだな」ということが分かったわけです。

私たちは、そうやって十数年前からずっと警鐘を鳴らしていたわけですが、アメリカは分かっていなかった。「善意でエンゲージメントできる」と思い込んでいた節がありますから。しかし、ようやく善意が通じる相手ではないということに気がついた。そんな簡単にアメリカの理想通りに中国は変わらないということが分かったわけですね。

アメリカが中国に対して「まずい」と思い始めている今の状況は、日本に対して「まずい」と思い始めている1980年代の日米関係に似ている。当時、アメリカの対外貿易赤字の6割は日本でしたが、今は5割が中国です。半導体は当時日本が全部作っていたのですが、今まさに同じことが起きている。それでアメリカと日本はプラザ合意をして、日本は輸出から投資へと移行し、アメリカに入り込んで、生産ラインを広げていって生き延びたのですが、中国にはこの出口はないのです。

ふと気がつくとGDPがアメリカの7割に迫ってきている。中国の防衛費は約20兆円です。アメリカは80兆円ですが、日本は5兆円ですから、米国を除けば日英独仏すべて合計しても中国には届かない。先日発表されたペンタゴンのレポートを読んでも、かつての日本のように「これはまずい」とアメリカも思い始めたことが読み取れます。それで、急激に反応しているのです。

新型コロナウイルスの責任転嫁で揉めていますが、それだけではなく、もっと基本的な部分で米中関係が変わってきている。アメリカも焦って作戦を練り始め、「対中大戦略」と銘打って西側全てを入れようとしている。西側全てのGDPを合計すると世界の半分ですから、16%の中国がこれを抜くことはない。世界覇権は取れない。アジア覇権止まりです。その中国を周りからしっかりと見ながら「昔の日本みたいに道を踏み外すな」と言い続ける。

そうして20年くらい経つと、人口がピークアウトしてくる。日本の平均年齢は50歳近くで、アメリカと中国は40歳近く。しかし、インドは30歳代、アフリカは20歳代です。世界の中心は動いていくわけです。もうすぐインドの人口は中国を抜きますし、力関係は変わっていく。「中国といずれ必ず衝突する」などと思う必要はない。善意のエンゲージメントは駄目だったわけですが、力関係を対等に持ち込んだ上でのエンゲージメントはあり得るわけです。

しかし、問題は、日本はたまたま安倍総理がトランプ大統領と仲良いからいいのですが、アメリカが「西側集合」と号令をかけた時に、日本以外の国が来るのかということ。イギリスは来るにしてもドイツ、フランスなどは本当に来るのかどうか。西側は西側として大戦略を組んでやっていかなければなりません。

デカップリングの問題にしても、全部切り離すということはアメリカも考えていないわけです。安全保障上の観点から不信があると言っているので、とりあえず頭にあるのは通信系と量子コンピューティング、プラットフォームやネットワークの先端企業など、このあたりを引き締めている。それ以外は引き締めないのですが、問題はその締め方ですね。西側全体で何をどう締めるのかと合意した上で歩調を合わせてやらないと意味がないわけです。しかし、まだそういう大同盟論のようなところまではいっていない。しっかりと仕分けをして、体系的に透明性をもって対中政策をやっていかないと、表面的に押しつぶすしか道がなくなってしまう。今は対立と協調のまだら模様になっているので、西側全体でまとまってエンゲージしなければなりません。それが出来ないと中国覇権がアジアで確立してしまうわけです。我々はそれが嫌だと言っているわけですから、もっと国際協調の枠組みの中での大戦略づくりに関わる必要があると思います。それから、今度の米大統領選挙も大きな意味を持ってくると思います。

工藤:今のお話を聞いていると、中国がかつて日本と同じく、力をつけたことに米国が対抗姿勢を強めたが、まだ西側がまとまっていないために対立と協調のまだら模様になっているというお話でしたが、ただ、今の対立はアメリカも含めてどちらもオーバーアクションというか、過度な反応をしているという風に見えませんか。

兼原:過度、というかアメリカというのは元来そういう国なのですよね。

中国は、16年から18年にかけてアメリカへの対抗軸を明確にしていった中国。しかし対立は、テクノロジーやイデオロギーなど中国にとっても好ましくない方向に行ってしまった。さらに大きな問題となり得るのが台湾

川島真:中国が、対抗意識を認識したのはもう少し早いと思いますね。ただ、どのレベルの対立かということにもよるのですが、やはりおっしゃられたように2008年から10年にかけて、つまり北京五輪、リーマンショック、建国60周年、万博など、中国がある種、世界経済に対して大きな貢献をしていた時期に、これから世界経済を牽引するかのような印象を中国自身が見せたことがあった。ある時までは中国も西側の側に行こうとした部分もゼロではなかったと思うのですけれど、「西側路線は無理ではないか」というのは胡錦濤政権の末期にはあった。その後はG20全体の経済力が落ちてしまったり、資源価格が下がったりして、もう一度はっきりと「西側路線は絶対に無理だ」という確信に至ったのが習近平政権だったわけです。

川島真:中国が、対抗意識を認識したのはもう少し早いと思いますね。ただ、どのレベルの対立かということにもよるのですが、やはりおっしゃられたように2008年から10年にかけて、つまり北京五輪、リーマンショック、建国60周年、万博など、中国がある種、世界経済に対して大きな貢献をしていた時期に、これから世界経済を牽引するかのような印象を中国自身が見せたことがあった。ある時までは中国も西側の側に行こうとした部分もゼロではなかったと思うのですけれど、「西側路線は無理ではないか」というのは胡錦濤政権の末期にはあった。その後はG20全体の経済力が落ちてしまったり、資源価格が下がったりして、もう一度はっきりと「西側路線は絶対に無理だ」という確信に至ったのが習近平政権だったわけです。

その後、2012年には尖閣周辺でずいぶんと活発な行動を見せ、2013年、14年の頃に一帯一路など色々なことを言い始めて、2016年頃には方向性が固まったのではないか、という印象を受けます。それは要するにアメリカに対する明確な対抗路線です。ただ、対抗とは言っても長期戦の構えなので、すぐにぶつかることまでは想定していなかったのかもしれません。ですから、彼らの言い分では国連と国際法は中国も受け入れるけれども、アメリカの軍事・安全ネットワークは受け入れられない、とか、西側の価値観は無理だ、などと言うようになる。「国連は受け入れるけれど」というように部分的には良いけれど、部分的には駄目だ、という姿勢になってくる。そして、2017年になって、習近平の例の第19回党大会の演説のところで、2049年には「アメリカに追いつく」とはっきり言っているわけです。

そういう言葉のレベルの変化が、2016年、17年には見られる。その時には、アメリカはオバマ政権でしたから、当時まだ中国への対応はエンゲージメントでした。

実際のところはどうかというと、南シナ海の島々をめぐって、胡錦濤は、占拠はしたけれど、軍事基地はつくらなかった。だけど、軍事化はしないという約束だったのに習近平はしてしまった。サイバー攻撃などもそうですが、いくつかの点で米中間の約束事を中国側が守らなかったわけです。

極めつけは2018年3月の憲法改正で、習近平の任期が延長される可能性が出てきた。経済発展すれば民主化するという、これまで信じられてきたある種のストーリーがあったわけですが、それに逆行するものです。そういう中で、2016年から18年くらいで習近平は明確にある種のアメリカへの対抗軸を明確にしていった。具体的な行動もある程度伴ってきた。それがオバマ政権の後半で、トランプ政権の前にそういう時準備ができ始めていた。ただ、アメリカの中でも、2015年にはジョージ・ワシントン大学のデイビッド・シャンボー教授も「中国は変わる」と言っていたし、一部の専門家にもそういう向きはあったのですが、日本からは認識が何年か遅れているというタイムラグがある。それは仕方ないとは思いますが、それでも大体2017年から18年に気がついて、遡って「中国製造2025はけしからん」などと言い出した。中国製造2025というのは2015年に発表したものですが、この時にはアメリカは何も文句は言っていない。ですから、中国からすれば、2014年から17年にかけてずっと色々やってきたのに、その時はアメリカは何も言ってこなかった、と言いたくなるわけです。

あるところで突然アメリカは怒り出すわけです。ややこじつけになりますが、1930年代の日本と満州にも似ているところがあって、当初アメリカは国務長官は怒っていたけれど、大統領は怒っていなかった。でも、進んでいくと大統領も突然怒り出したわけです。比較するのは難しいかもしれませんが、米中間でもそういう認識のギャップがある。

今の対立も、最初は関税の問題、つまり、交渉次第で何とかなる問題だったからまだよかったんです。しかし、その後レベルが上がって、テクノロジーの問題が入ってきた。テクノロジーというのは、経済と軍事の両方に関わる問題ですから、軍事面ではアメリカと対立するけれど、経済面では仲良くしながら貿易をしていきたい、というのは無理なわけです。ここをどうするか。これも中国は何とかのらりくらりでやっていこうとしたのだけれど、アメリカはどんどん手を打ってきた。初めはファーウェイだけで済むかと思ったけれど、ZTEなどもターゲットになった。そして、追加制裁によって、今度は台湾積体電路製造(TSMC)にまで及んできた。

アメリカに由来する技術を用いてファーウェイ向けに製造された半導体は、外国製でも事実上の禁輸対象となったわけです。ファーウェイはスマホで使う半導体の製造を主にTSMCに委託してきましたが、追加制裁を発動したのを受け、ファーウェイからの新規受注を停止しました。追加制裁には120日の猶予期間があり、その間は過去の契約に基づく製品の供給は続けられますが、アメリカが制裁を緩和しない限り、9月15日以降はTSMCからファーウェイへの供給は途絶えてしまう。そのためファーウェイは今一生懸命在庫を買いだめしているわけです。テクノロジー・デカップリングが起きてしまうことには中国も戦々恐々となっているはずです。

さらに加えて、工藤さんもおっしゃられたように、5月くらいから、ポンペオ国務長官とポッティンジャー大統領副補佐官、このラインが価値観外交に移行してきている。兼原さんもおっしゃったように本質の部分は軍事・安全保障なのでしょうけれど、中国からすれば価値観の部分は議論がしにくい。関税なら交渉で何とかできるかもしれませんが、核心的利益では国内政治的にも譲歩できない。香港に関しても、ウイグルに関してもこれ自体は本質ではないのですけれど、ポンペオの演説を受けたら中国としても譲歩はできない。そういうところに中国は追い込まれている。ポッティンジャーは共産党と中国国民は分けて攻めてきている。「中国国民の皆さんはどちらが良いか、分かっていますよね?」と言いながら共産党を批判して、中国国民は褒める。それがポッティンジャーの議論のやり方ですが、そういう方向に持っていかれると、共産党としては好ましく思わないですよね。

さらに、台湾の方が問題としては大きい。民主主義体制の台湾は当然価値の面ではアメリカに近い。テクノロジーでも重要な鍵を握っている。軍事・安全保障面も含めて、色々な面で台湾が焦点になってしまう。尖閣諸島の問題も台湾とつながっています。南シナ海も大きな問題ですが、台湾は今後それよりも大きな問題にならざるを得ないという状況です。

工藤:時間軸に沿って語っていただいたので、非常に良くイメージできました。確かにアメリカから色々な反応が出てきたのは2017年から18年くらいですね。ただ、ここまでイデオロギーにまで踏み込んで中国が飲めないようなかたちでの対立構造になると、これはどうすれば収拾できるのでしょうか。中国は「敵だ」とまで言われたら退けないですが。

民主党の対中姿勢は、むしろ共和党よりも厳しい

川島:体制転換まで要求しているかのような言説を突き付けているのは、アメリカでもポンペオやポッティンジャーなど一部の人だけです。もっとも、中国としては大統領選挙で民主党政権に代われば状況は好転する、と思っている節があったと思いますが、カート・キャンベル(元東アジア・太平洋担当国務次官補)にせよ誰にせよ、民主党系の外交ブレーンがフォーリン・アフェアーズに寄稿した論文などを読んでみると、むしろ共和党よりも対中姿勢は厳しいと感じさせるわけです。

気候変動問題などいわゆるグローバルアジェンダへのアメリカの対応は良くなるかもしれませんが、全体的に見れば民主党になっても厳しい状況は変わらないと思います。トランプ、ポンペオ両氏とは異なる融和的な路線になるかもしれないという期待があったかもしれませんが、民主党の綱領の問題があります。ここで「一つの中国」政策を外しましたよね。民主党系の人に話を聞くと、皆「あれはそんなに特別な意味はない」とおっしゃるのですが、中国からすればとても衝撃が大きい。「一つの中国」政策が民主党綱領から外れるということは、1979年の米中国交正常化、あるいはその前1972年ニクソン訪中時の上海コミュニケなど、これらの時に合意したことと真逆のことを突き付けられているような印象を与えるわけです。ですから、今の中国は「トランプは嫌だけれど、綱領から『一つの中国』の中国を外した民主党のバイデンもなぁ・・・」という悩ましい状況になっている。

工藤:山﨑さん、習近平政権は追いつめられている状況なのでしょうか。

日米の圧力に「反応しているだけにすぎない」という心理が、強硬姿勢につながっている

山﨑周:実際に、中国の置かれている立場を見ると、かなり不利な状況に追い込まれているという感じがします。最近、中国の外交が強硬になったというようなことが言われています。「戦狼外交」などと言われていますが、私の理解では、日米と中国の間での対立が非常に大きい要因のひとつが、中国側は自分たちのことを強硬だと思っていない、という点です。

山﨑周:実際に、中国の置かれている立場を見ると、かなり不利な状況に追い込まれているという感じがします。最近、中国の外交が強硬になったというようなことが言われています。「戦狼外交」などと言われていますが、私の理解では、日米と中国の間での対立が非常に大きい要因のひとつが、中国側は自分たちのことを強硬だと思っていない、という点です。

つまり、日本、アメリカから見ると、中国は非常に強硬なことをやっているように見えるのですが、中国側はむしろ逆に、日本、アメリカの方が自分達に圧力をかけて来るからこそ、防御的にやっているのだ、自分たちが強硬にやっているわけではない、と思っている。中国の専門家、あるいは実務家はそういう見方をする人が少なからずいると思います。そういう点で、日本、アメリカ、それから中国の間ではお互いに、相手がこう言ってくる、こういう圧力をやってきたから、反応しているだけにすぎないのだ、という心理メカニズムが働いていて、それが最近の日中間、米中間の対立につながっているのではないかと思います。南シナ海、台湾、インドなど中国は他の地域でも様々な対立を抱えていますが、それがさらに、強硬な姿勢になることにつながっていっている原因のひとつなのではないかと思います。

工藤:確かに、中国の人と議論すると、「こちらからは何もしていない。ただ反応しているだけなんだ」と言います。ただ、反応だとしても、それがあまりにも激しいものになると、防御なのか攻撃なのか分からない。その結果として、覇権争いをしているようにも見えてしまうわけです。

兼原さん。新型コロナウイルスに関しても、ワクチンの開発で共同開発とか共同購入など、こうした国際協力の輪の中に米中が入らない。結果として、米中が争っているために、国際的な協調が進まなくなっている現象があるわけです。だから、米中対立は、二国間の問題ではなくて世界の秩序に波及しているのは間違いない。多くの課題が、対立化、安全保障問題化してしまっている。国際協力の機運が弱くなってきています。

そこで米中対立の今後を見ていかないといけないのですが、このまま激化していって世界の秩序が変えてしまうような状況になるのでしょうか。

国際社会のリーダーシップ争いである米中対立は、今後さらに厳しい展開になる。米大統領選後、中国のことを一番理解している日本がアメリカをリードして対中大戦略をつくるべき

兼原:国際関係の一番根っこの部分、石垣の部分というのは、力関係なのです。軍事力、経済力、政治的な発信力の3つですね。ただ、国際関係に関する枠組みというのは数十年年ほどでガラッと変わっていく。私たち日本だって、戦前は国際連盟の常任理事国です。第二次大戦の敗戦で端に追いやられましたが、石油ショックで戻ってきたのが日本とドイツだった。それはリーマンの時に存在感が高まった中国も同じです。しかし、中国は私たちの側で大きくなるかと期待していたら、反対側で大きくなっていってしまった。

枠組みが変われば、国連、G20など中国が入っている国際社会の中での協力もやがてひきつれてくるわけです。中国がやっているセレクティブな、例えば「西側の価値観は駄目だけれど、国連はいいよ」といった主張も良くないですね。そもそも国連自体が西側、さらにいえばアメリカの価値観を体現してできている。

それから、アメリカの特徴として性急さがあると思います。ですから、中国が30年かけてゆっくり変わっていこうとしても、それは受け入れない。「明日にでもすぐに変われ」と言ってくるような国ですから、今後の米中対立は厳しい展開になると思います。中国はニューノーマルでもなんだかんだ言っても3%、4%の成長は続けるでしょう。あの大きさでの3%成長はすごいことです。日米欧という西側全体の大きさには追いつかないでしょうけれど、しかしアメリカ一国には追いつくかもしれない。国際社会の一番の原点というのは、これは人間社会でも同じですが、「序列」なんです。理論とか制度はわりとフラットにできているのですが、絶対に上下関係というものはある。「誰がリーダーシップを取るのか」という争いは必ずある。そうしたことを踏まえると、今のアメリカから見ると、中国というのは1980年代の日本のように見えるわけです。リーダーシップチャレンジに見えるわけですから、それはアメリカも強く反応します。しかも、アメリカの反応というのは得てして激しくなる。

トランプさんは今半分選挙モードに入っているので、しばらく大きな動きはないと思いますが、選挙が終わって、どちらが勝つのかは分かりませんが、もしバイデンさんが次の大統領になったら、もう少し落ち着いて、どうすれば西側全体で中国に対処していくのか、今度は善意だけではなく、「力」の立場からのエンゲージができるか否か、どこを締めてどこを緩めるのか、というような大戦略も出てくるようになると思います。レトリックは少し柔らかくなるけれど、体系的になって透明性も上がった対中大戦略が出てくると思います。

そこでは日本がリードしなければならない。ヨーロッパの国々はロシアのプーチンばかり見て、習近平の方は全然見ていませんから。アメリカも実は中国のことなど半分くらいしか分かっていない。一番よく分かっているのは日本です。安倍総理はこの対中国際連携への日本の影響力を強めましたので、次の総理もこれを引き継いでいただきたい。日本がアメリカをリードして対中大戦略をつくるべき時期に来ていると思います。それは決して「対決」ではありません。これこそが力の立場からの「関与」なんです。中国はすごく反発するでしょうけれど、それでもやっていくしかありません。

中国の人口ピークアウトまで粘り強く先進国モデルを守り抜いていくことで、中国モデルの世界への拡散を防ぐ。そのためにも、ルールベースの秩序を強固なものにするための空間をつくっておく

川島:まず、兼原さんが言われたことに関して、どこかの国だけが世界を主導するということにはならないと思います。加えて、西側先進国をすべてまとめると世界のGDPの半分以上を占めますので、アメリカの動向は別にしても、中国が一国で世界をすべてひっくり返すようなことはできないと思います。

問題は、かといって先進国がこれまでつくってきた既存の秩序が安泰というわけではないということです。この軋みをこのまま放置しておくと、中国のモデルに侵食される、というより先進国のモデルだけではやっていけない状態になる。

日本ではよく「新興国」とひとくくりにしますが、新興国もバラバラです。中国、ロシア、トルコなどが一丸となって新しいモデルをつくることなど不可能に近い。「中国モデル」も、あれだけの人口と経済力に支えられているという面があります。中国が持つテクノロジーに関しても、それを導入すれば中国と同じように「監視社会」になってしまうなどと言う人は多いですけれど、そういう技術を持ったとしてもどう活用するのかは別問題ですから、中国モデルが一気に広まるようなことはないと思います。

ただ、アメリカの中心とした既存の先進国モデルは安泰ではないわけで、中国モデルを取り入れようとする国も出てくる可能性はあります。そうすると、混沌というか、色々なモデルが混ざり合う状況になるわけです。

しかし、兼原さんが指摘された、中国の人口のピークアウトまで粘り強く先進国モデルを守っていけば、中国モデルが世界中に拡散していくような事態は抑えられるはずです。アメリカは頼りになるかどうか分かりませんが、少なくともその他の先進国と地域大国がしっかりと手を組む。それを「対中大連合」と呼ぶかどうかはさて置き、米中対立の中でも揺るがない、ルールベースの秩序を強固なものにするための空間をつくっておく。もちろん、つくったらそれで安心というわけではなく、その後も奮闘し続けるしかありません。一つひとつ、色々な国際組織、色々な案件ごとに中国の攻勢を押し戻すなど戦い続けることによって、崩壊しないようにある程度のところで食い止めるしかない。

中国側としては、その逆として、横に連なる連帯を寸断したい、先進国のグループを仲間割れさせたいわけです。最近、中国はオーストラリアと関係が悪化していますが、そうなると、ドイツや日本に接近してくる。そのように、中国は連合がつくられないようにすることが戦略となる。しかし、中国には国内の問題がある。国内では統治を強固にまとめながら、外交では柔軟に対応していくというのは結構難しい。というのも、国内宣伝では価値を統一していますから。国内宣伝では統一しておいて、外国に対しては国ごとに柔軟に対応していくというのは大変なので、中国もこれから厳しい状況に立たされると思います。

工藤:その国内統治のところですが、来年は共産党結党100周年で、再来年には党大会ですよね。これまでのお話だと、習近平政権が発足してから大きく動き出したことがアメリカの逆鱗に触れるようになったと。では、中国の統治というのは、今後、どういう風になっているのでしょうか。習近平さんの下でまとまっていくことはこの状況下で国内統治を守るためには、それしか手がない、ということではないのでしょうか。

デジタル監視のような新たなシステムだけでなく、居民委員会のような旧来的な末端レベルの統治システムが行き届いている共産党の弱体化は起きにくい

川島:米中対立が激化し、それに伴って習近平に対する批判が高まっているとか、北戴河会議でも長老からお叱りを受けるのではないか、というような様々な話がありますが、実際のところは分かりません。

しかし、確実に言えることは今現在の習体制において、特に新型肺炎をコントロールするということにおいて、共産党の政法系の色々な系統が動いている。居民委員会を使って、個々人の移動を全部管理するなどして、結構しっかりと感染拡大を抑え込めていましたよね。まだまだ末端までしっかりと行き渡っていないデジタル監視のようなものではなく、元々国内にあったようなもの、あるいは、この10年来共産党が強めてきたような、そういう末端レベルの統治の仕組みがある。あくまでもそれプラス、デジタル監視なんです。これだけ経済発展している状態であってもこういう仕組みが残っている。残っているどころか、経済発展の中でさらに不断に更新しているんですね。もちろん、周永康失脚以降の政法系の没落があって、この新型肺炎でも共産党の中ではバタバタとした混乱もありました。とはいえ、やはり機能はしているので、そうした意味で、習体制下で共産党の弱体化が起きているとはちょっと言いにくいのではないか、と思います。

工藤:香港についてもお聞きします。中国が介入を強めたとポッティンジャーなど多くの人が批判しているわけですから、中国は自分たちの一国二制度の「制度」以前に、「一国」の方が壊されると思ったかもしれません。しかし、あんなに法の制定を急いだにもかかわらず、結局、選挙は延期になりました。ということは、アメリカや世界の動きを見て、ある程度中国も慎重にならなければならないと考えている、ということはないのでしょうか。

国家安全の論理が経済発展を上回った以上、香港という「穴」を塞ぐ必要が出てきた。また、本土の国民への統制を強めている中で、香港市民だけが自由を享受していると国内統治が不安定化する

川島:もちろん、北京の内部においても争いがあるわけです。元々中国の国家の目標というのは、それこそ鄧小平以来、経済発展に重きを置いてきた。それが経済発展に加えて、主権や安全保障が並び立ってきたのが、胡錦濤政権の後半です。それに対して、今度は国家の安全の論理が、経済の発展よりも上回ってきたのが、習近平政権です。経済発展のためには香港は必要ですが、経済のレベルが下がり、今度は国家の安全の方がレベルが上がってきたわけですね。そうすると、香港を従来通りに維持することのインセンティブが下がったということです。国家の安全の論理で行くと、香港の安全ではなく中国全体の安全を考えなければならない。アメリカが香港に関する新しい法律を実際につくってきた中では、中国全体の安全の観点からは香港は脆弱な「穴」になった。危ない穴なので、そこを塞がなければならない、ということになります。

もう一つ重要なことは、中国の内部、北京や上海、広東において、管理統制を強化しましたから、香港の自由さとは差がどんどん開いてきているわけです。本土の国民をあれだけ統制で締め上げておきながら、香港市民だけが際立って自由だというのはまずいわけですね。ですから、少し香港を下げないと、差が開く一方になってしまう。今回の香港の対する統制強化、国家安全維持法などは香港市民からすればとんでもない話ですが、おそらく北京、上海、広東などの中国人の99%は賛成すると思います。今、そういう状況になってしまっている。

ですから、中国が世界からの目を気にして香港をあのようにしたのか、それとも国内統治を安定させ、国内において最も支持を得ることをやっているのか、それはもう少し時間を置いてから見ないと分からないですね。

工藤:山﨑さん、習近平さんは生き残ることができるのでしょうか。

山﨑:非常に難しい問題です。先の話になるので不透明なところもあるのですが、ひとまず生き延びるとは思います。

工藤:王毅外相が欧州に行き、世界に向けて色々な説明をしようとしているのですが、それがすべて裏目に出てしまっているような印象を受けます。

「中国がコロナを抑え込んだ」というストーリーから国際秩序をつくり変えていく

山﨑:今回、新型コロナウイルスが武漢から発生して、世界に拡大していきましたが、中国では抑え込みに成功したというようなストーリーになっています。指導部はそう強調していますよね。最終的には、そういうストーリーに基づいて、中国が国際秩序に対して、積極的に関わっていく。中国は国際秩序を破壊する、転換する、というわけではなく、むしろ最近言われているように、リベラルな国際秩序というものを中国なりにつくり変えていくのではないか、というのが私の見方です。

工藤:また対立の話に戻ります。今度は対立の中でも安全保障の問題です。南シナ海や台湾など、色々なところで対立が生じてきている。この前、中国が南シナ海でミサイル発射実験をしましたよね。この緊張感を考えるとやはり南シナ海の問題というものは無視できなくなってきました。ただ、これは兼原さんも言われましたが、台湾も大きな問題だと。この前アメリカの専門家にインタビューしたのですが、「日本政府もアメリカの台湾政策に同調してほしい」と言っていた。台湾がホットスポットになってきている、と感じるのですが、南シナ海問題や台湾問題は今後米中対立の中でどうなるでしょうか。緊張が続いていくだけで済むのか、それとも偶発的な事故から紛争に発展していく危険な状況なのでしょうか。

海から蹂躙された歴史を持つ中国は必ず海を取りに来る。特に台湾・尖閣を取り返すことは国是であり、能力が向上したら必ず実行する

兼原:昔、米中央情報局(CIA)出身のジェームズ・リリーというアメリカの中国大使がいました。彼の著書にも書いてあるのですが、中国は3000年間、歴史的にずっと騎馬民族国家と戦ってきた。何回もやられてきたのですが、最終的には勝利し、満州人もモンゴル人も皆中国人にしてしまった。しかし、海を渡って攻めてきた連中だけが中国を蹂躙したまま帰って行ったのですよ。つまり、日本人、イギリス人、アメリカ人、フランス人、ドイツ人。「絶対に許さない」と心に決めているからこそ、中国は海を取りに来るわけです。台湾、尖閣、南シナ海などの島々を絶対に取りに来ると彼は言っていたのですが、その通りになったわけです。

実際に中国のやっていることを見ると、単一的に考えていることが分かります。「近海防御論」という、中国近代海軍の父とも呼ばれる劉華清が書いた論文があるのですが、これは驚くべきことに公海、南シナ海、東シナ海を「中国の防衛海とする」というような趣旨のことが書いてあるのですね。これは国際的な海軍の思想とは全く違う。これは陸軍の発想です。広く、戦略的に重心を取るというのは騎馬民族を追い払うための発想ですよね。さすがに海ではこんな馬鹿なことは止めるだろう、と思っていたらそうはならなかった。ブルーウォーター・ネイビー(外洋型海軍)という大海軍を持つと、どこの国も領海を狭くして、外に出ていくという発想に変わるのですね。ロシアも70年代にそういう発想に切り替えたから、中国もそうなると彼は言っていたのですが、そうはならなかった。2006年に国連にペーパーを出して「南シナ海は中国のものだ」と言っているわけですから。

実際、そこからどんどん船を出して、ベトナムやインドネシアをいじめてまわっているわけです。日本やフィリピンはアメリカの同盟国だから来ないだろう、と言っていたら12年に来てしまった。「中国は一体何を考えているのか」というのが今の状況です。間違いなくやる気だ、ということだけは分かりました。

南シナ海は中国から見ても遠いので戦争になったら大変です。しかし、台湾と尖閣は近いし、なによりも国是であるわけです。ちなみに、彼らはこの二つは同じだと思っています。日清戦争の雪辱だし、?介石が逃げ込んだ場所だということで、これを取り返さないということはあり得ない。取り返すための能力が上がったなら実行しますよ。その動きを本当に抑止できるのか、ということはこの地域最大の課題になっていくと思います。

沿岸部の工業地帯が集中する中国は、海を取らないと国を守れないと考えている。さらに、中国版レコンキスタの最終章である台湾は、中華民族内部に禍根を残してでも取りに来る

川島:兼原さんがおっしゃるように、台湾が大きな焦点になってくるだろうと思います。ただ、二つのストーリーがあると思うのですね。

ひとつは、中国という国は、特に改革開放以降、毛沢東政権時と違って、工業地帯、つまり最も豊かで人口の多いエリアが沿岸部に移ったわけですね。北京から上海、広東に三億人が移った。ですから、そこをやられたら中国は終わりであるわけです。その目の前の海に公海があり、南シナ海、東シナ海がある。そこを自分の海にしたい。そうしないと、最も大事なところを守れない、というのが劉華清のロジックなんですね。しかし、その海を自分の海にするためには、さらに向こう側の海にも影響力を及ぼさなければならない。それが第一列島線の向こう側という話で、いわば山縣有朋の「主権線と利益線」のようなものです。そういうロジックになっているので、それはそれで分からなくもない。また、東シナ海、南シナ海の向こう側にいるのは、アメリカと日本という最も嫌な国がいるので、そこでどんぱちがあると、原油などエネルギーが来なくなるので困る。ミャンマーや中央アジアの方からパイプラインを引かないと国が維持できない。それが可能になるためには、インド洋の沿岸に港を持っておかなければならない。そのシーレーンを守るために、ジブチに海軍基地を置かなければならない、ということですね。

これはこれで彼らなりのストーリーとしては分かります。こういうストーリーと、彼らの未完の国土統一があるわけです。いわば中国版のレコンキスタです。そのストーリーの最終章が台湾というわけです。本当は沿海州もあるのですが。台湾というのは、どうして取らなければならないと思っているのに、そこにアメリカなどが入り込んで我々のストーリーを邪魔している、というのが彼らの認識なのです。実は第一列島戦も、いわば中国を縛るチェーン。これに中国は手足を縛られており、解放すべき台湾の近くまでアメリカなどが侵入してきているのを排除できない、と思っています。その排除をどうすれば実現できるのか、ということをずっと考えてきたわけです。

ところが厄介なことは、台湾と香港があまりにも違い過ぎるということです。台湾というのは、軍事的に開放しなければ取り戻せない。統治空間として独立しているので、自分たちで民主主義的な手続きでもって独立性ある統治ができる。自分たちの将来を自分たちで決めることができるわけです。一方、香港人は今や合法的に自分たちの将来を決めることはできません。

ですから、台湾で民主主義に物事をどんどん決められてしまうと中国としてはどうしようもなくなってしまう。すると、武力を用いるしかない。実際、2019年1月に習近平は「我々は台湾統一のために武力を用いるかもしれない」と言った。そうしたら、途端に蔡英文の支持率が上がってしまうという、完全に逆効果となりましたが。

中国は台湾統一をするという意志は強いし、それができる能力も上がったら実行するかもしれませんが、実際にやるとなると、台湾の2300万人を思いっ切り敵にまわすことになる。それこそ中華民族内部に相当な禍根を残すことを覚悟してやらなければならない。ただ、香港人に対してはすでにあれだけ禍根を残すことをやっているので、台湾に対してもやるかもしれない、ということは可能性としては考えておかなければならないと思っています。

政府高官さえも過激でナショナリスティックな発言をしている中では、今後台湾に対して強硬な姿勢を取るという可能性は常に考慮すべき

山﨑:私も、最近の南シナ海、それから台湾、尖閣諸島も含めて、非常に緊迫感がある状況だと感じています。

両先生にすでにお話しいただきましたが、他に付け加えるとすると、中国がかつて西欧列強に半植民地化された、この負の感情というのはまだかなり強いのではないか、と感じています、2016年7月に南シナ海に関する仲裁判決が出ましたが、この直前に中国の戴秉国氏が、「中国はこの判決を受け入れない。こんなものは紙屑だ」と言っていました。実は、その発言の少し後を見ると、中国が南シナ海の判決を受け入れられない理由というのは、かつて中国は西欧列強によって国土を蹂躙された歴史がある、と。だから、第三者によって、中国の主権問題に介入される、ということを決して受け入れられない、というかなりナショナリスティックな発言をしている。政府高官であってもそういう過激な発言をする。ですから、川島先生がおっしゃるように、台湾に対しても今後強硬な姿勢を取ってくるという可能性は常に考慮すべきだと思います。

工藤:先程、この座談会が始まる前の打ち合わせで、山﨑さんは「もう韜光養晦はない」とおっしゃっていましたが、もう中国にそういう考え方はないのですか。

"韜光養晦"はタカ派を宥めるためのスローガンにすぎない

山﨑:個人でそういう論文を書いたのですけれど、韜光養晦というのは、中国の海外戦略というよりは海外戦略をめぐる国内での一種の駆け引き、論争の文脈から生まれた、一種のスローガンのようなものだということです。簡単に言うと、中国のタカ派とハト派がいる中で、ハト派の方がタカ派を抑えるために、「鄧小平というカリスマ指導者からこういう外交方針を受け継いだのだから自重しろ」ということを、特に外交部あたりが強調し始めた、というのが私の見解です。

工藤:最後の質問になります。兼原さんもお話されていましたが、こういう状況の中で、間もなく新しい政権になる日本に問われている役割というのは何なのでしょうか。

まず、アメリカのコミットメントの確保。それから、時間を稼ぎながら自由主義陣営とともに理念や価値観の世界を牽引しつつ、台湾有事も起こさせないようにしていく

兼原:中国の大きさは、経済力では3倍、軍事力では4倍も日本よりも大きくなり、日本一国ではもはや対抗できない状況です。一対一でやったら屈服するしかない。ロシアも中国側に付いてしまっている。ですから、私たちはまずアメリカのコミットメントを確保する、ということは絶対に必要ですね。自由主義は負けないのですから、理念や価値観の世界では、30年間何とかして牽引していく。その間、地域をまとめていき、中国とも台湾戦争を勃発させないようにする。経済は是々非々でやる。

あと一点。先程、山﨑さんがおっしゃっていた、中国の愛国主義とか歴史問題の100年の雪辱。これを言い出したのは最近だということです。90年代からです。天安門事件の後に、中国が西側諸国に窓を開きましたが、やはり国内にもごりごりの国粋主義者、左派がいるわけですよ。すると、共産党独裁の正当性が無くなってくるわけです。共産党統治の正当性が無くなっていく中で、90年代に愛国主義をもう一度つくり直した。そこで、盧溝橋記念館や南京記念館だけではなく、アヘン戦争を指揮した林則徐記念館をつくったり、アロー号事件の円明園を修復したりした。この90年代に恐ろしくイデオロギー的な愛国教育もやってしまいました。これに小泉首相もぶつかったということです。

ただ、愛国主義はやり過ぎると毒になる。民主的な正当性がない政府だから、結局日本の昭和の軍人と同じなんですよ。やり過ぎると、自分から降りられなくなってしまう。中国は今そこに嵌まりつつある。経済が落ちていくと、また国粋派が発言し出すと思いますが、良くなるとこの人たちは左―中国にとっての左は、日本にとっての右ですが、左へ左へと寄って行ってしまうということはちょっと怖いですね。

過去4つの政治文書の時とは力関係が異なる中、新たな日中関係をどう築くか。同時に、中国への関与のあり方も考えなければならない

川島:まず、兼原さんもおっしゃいましたが、経済力が日本の3倍となるなど、力関係の状況がこれまでとは全く異なるわけです。日中間の4つの基本文書というのは、1972年、78年、98年、2008年に出されました。それらの時代とは全然状況が違ってきている。本来であれば習近平が4月に国賓として訪日し、新しい日中関係をどのように組成していくのか、ということが話し合われるはずだったのではないか、と思うのですね。単に第5の文書を出すとかそういう話ではありません。訪日が延期になって、その辺が積み残されたまま政権が終わってしまったのは残念です。この現状の力関係を踏まえた上で、どう新しい関係を築いていくか、というのがまず一点目です。

二点目は、世界レベルでの秩序の変容があるかもしれない、あるいは、米中対立が激化し、テクノロジーの問題でも衝突するとか、台湾で何か起こるかもしれないとか、色々な問題がありますよね。そういう中で日本はどうするか。兼原さんは「関与」とおっしゃいましたが、関与なら関与でどういう関与をするのか。そして、周辺の国々とともに、どういうかたちで中国と向き合っていくのか。大連合を組むのか、それとも他のかたちがあるのか。グローバルなかたちでの中国への関与の仕方の方針をしっかりと決めること。この二点が私は大事だと思っています。

それから、歴史の話ですが、兼原さんが言われた通りで、90年代の愛国心教育でずいぶん変わったのですけれど、その前の80年代、改革開放をする際に、鄧小平が「経済発展で日本に学び過ぎてしまうと、歴史を忘れかねないから駄目だ」ということを、金日成と話している。そういうこともあって、盧溝橋の記念館と南京の記念館は鄧小平がつくりました。それをベースにして、江沢民が90年代に一気にやっていった、と。

それと、韜光養晦については、山﨑さんのおっしゃる通りで、あれはスローガンです。入れ物であって、中身はその時々によって変わる。ただ、単なる入れ物であれば習近平が「入れるのを止める」としたり、「奮発有為」という言葉に変えたりするのだけれど、しかし韜光養晦という言葉自体は変えていない。入れ物なんだけれど、使われるタイミングはある。そこをどう考えるのか、という問題はあると思います。

中国も無視できなくなりつつある「インド太平洋」が、今後の対中外交では有用になる

山﨑:両先生がおっしゃられた通り、日本が独力で中国に対抗していくのは難しいと思います。兼原先生がいらっしゃるところで論評するのは恐縮なのですが、私は「自由で開かれたインド太平洋構想」というものは、非常に有効だと感じております。実際、先日ドイツ政府も、このインド太平洋に関するガイドラインを出しました。このように色々な国で、インド太平洋概念が受け入れられてきています。中国は、日本のインド太平洋構想にしても、あるいはアメリカのインド太平洋戦略にしても警戒しています。ただ、やはりこれだけインド太平洋という概念が世界に広まってくると、中国もその概念に向き合っていく必要が出てくると思います。そういう意味では、日本が安倍政権下で打ち出したこの方針は、これから中国と向かい合っていく上で、非常に有用なのではないかと感じています。

工藤:今日、皆さんのお話を聞いていると、日本は積極的に「関与」すべきというご指摘がありました。関与という言葉ですが、アメリカが言っていた関与は、エンゲージしていくことによって中国を自由主義陣営側に引き入れようとするものでしたが、これは淡い幻想でした。私はやはり、ルールベースの国際秩序に従ってもらうように、緊張感のある競争関係にしていくような関与をしていくべきだという認識を持っています。

今日は、歴史的な背景も踏まえながら、米中関係の対立構造を様々な角度から明らかにしていただきました。米中対立シリーズ1回目として、非常に重要な示唆を得られたと思います。これから日米同盟の問題や、日本外交、経済などに、この米中対立を絡めながら議論していきたいと思います。皆さん、ありがとうございました。

ご覧になりたい場合は、下記から言論NPO会員のお申し込みをお願い致します。

※言論NPO事務局にてお申し込み情報を確認の上、お手続きのご案内や変更をさせていただきますので変更までに少々お時間を頂戴する場合がございます。予めご了承ください。

※言論NPOの会員にすでにお申し込みの方で、本メッセージが表示される場合には、大変恐れ入りますが、こちらから言論NPO事務局へお知らせください。

言論NPOの会員になって、議論にご参加ください

会員限定記事の閲覧や、フォーラムへの無料参加にはご入会が必要です。

言論NPOの会員には「メンバー(基幹会員)」と「一般会員」があります。

言論NPOの会員には国内外の有力な関係者や専門家も参加する、様々な取り組みや議論に参加できる多くの機会や情報を提供しています。ぜひこの機会に言論NPOにご入会ください。

言論NPOの議論に継続的に参加したい方に

一般会員 / 年会費2万円

言論NPOからのお知らせをいち早くメールでお受け取りいただけますウェブサイト上の会員限定記事を閲覧できます各種イベント・フォーラムに無料または割引価格で参加できます会員限定フォーラムに参加できます

言論NPOの中心的な仲間として参画いただける方に

メンバー(基幹会員)/ 年会費10万円

一般会員の特典に加えて・・・メンバーは、年間の活動計画を決める「通常総会」での議決権の行使など、言論NPOの実際の議論や運営に参画していただきます。また、閣僚などの有力者をゲストに迎えて日本の直面する課題を議論するメンバー限定の「モーニングフォーラム」や食事会などにもご参加いただけます。

無料登録

無料登録