参加者:

伊藤萬里(青山学院大学経済学部教授)

福田直之(日本総合研究所主任研究員)

前田和馬(第一生命経済研究所主任エコノミスト)

言論NPOが8月7日に開催した言論フォーラムでは、「トランプ米政権は、関税措置で何を実現しようとしているのか」をテーマに議論しました。

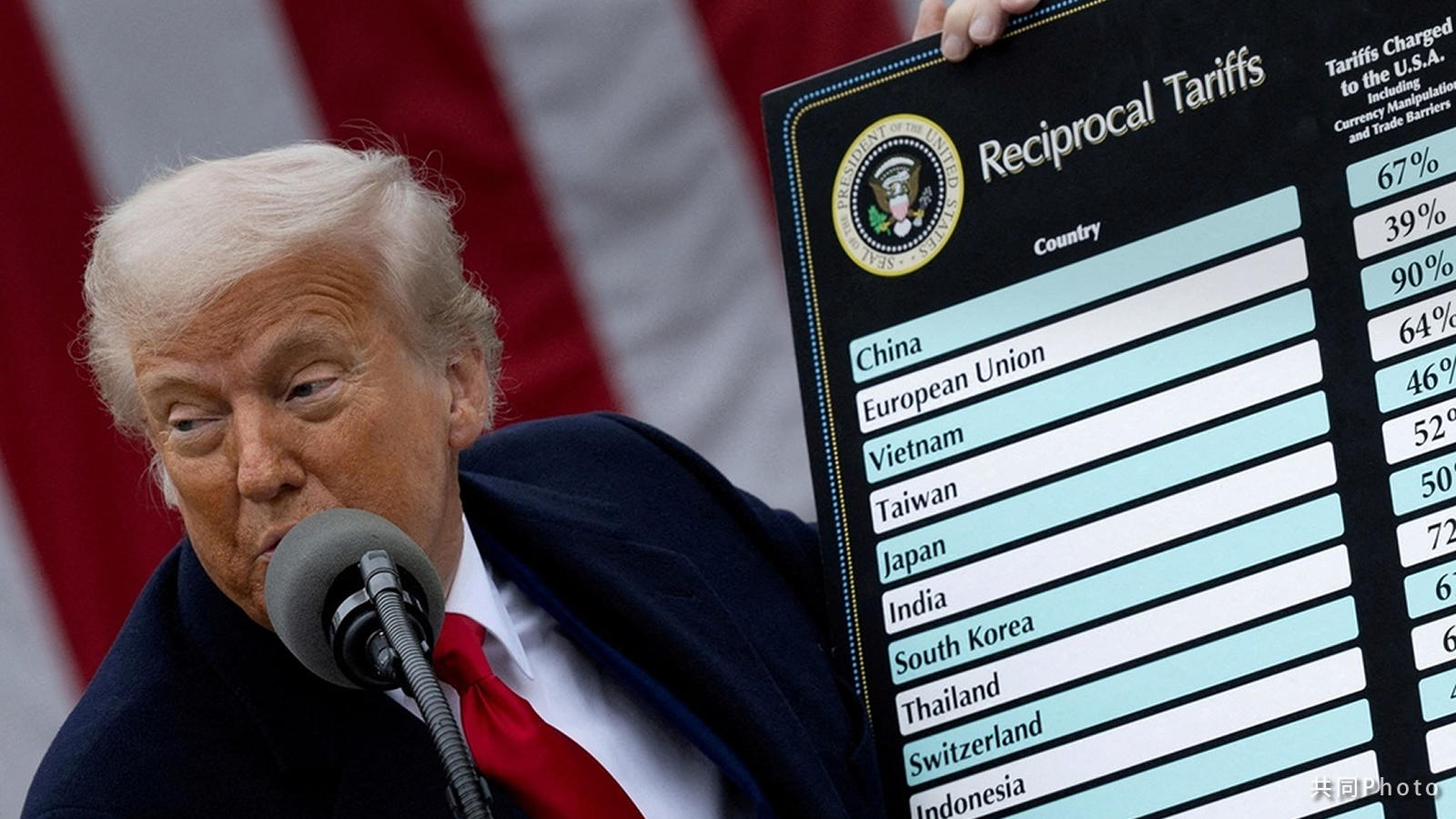

今回のトランプ関税は、米国経済を悪化させる可能性が大きい

この日発動された「相互関税」の目的については、貿易赤字解消はあくまで建前でしかなく、選挙対策としての製造業の雇用回復に主眼があるため、こうした米国の保護主義的な政策は今後も変わらないと各氏は予測。もっとも、これによって製造業の雇用が回復することは見込み薄であることや、「関税が価格へ及ぼすインパクトは為替以上に大きい」(伊藤氏)ためにむしろ米経済を悪化させる可能性が大きいことも分かりました。

日米合意については、5500億ドルの投資をめぐって、「コスト高の米国で非効率な生産を余儀なくされる」(伊藤氏)ことや、トランプ氏が政府系ファンドの立ち上げを構想している中で「米国債の保有ではなく、低リターンの懸念がある基金への資金提供を迫られる可能性がある」(前田氏)といったリスクがあることが明らかになりました。一方で、「半導体や医薬品、船舶、重要鉱物など日米が元々進めていた経済安保上の協力も含まれている。日本がこの先中国との間で新たな均衡を確保するという観点からは大事な分野であることも確かで、ここでしっかりとした日米のビジネスを築くチャンスでもある」(福田氏)との視点も提起されました。

世界経済は完全なブロック経済にはならないものの、「半ブロック」状態に

米中間の交渉については、第一次トランプ政権時の経験があること、内需が大きく必ずしも米国市場に頼る必要がないこと、南米など他地域との貿易拡大が進んでいること、レアアース輸出規制でむしろ米国の方にダメージがあることなどから、中国側には焦りがない現状が明らかになりましたが、これは覇権争いでもある以上、米国が手を引くことは考えにくいとの指摘もありました。今後の展開としては、一時停止措置の90日間延長を繰り返すことが最もリスクの少ない展開ではあるものの、「三桁関税」のリスクもいまだ残っているとの見方が提示されました。

こうした現状の中で、工藤は世界経済のブロック化への懸念を示しましたが、これに対しては、当然その可能性はあるものの、各国は米国とも中国とも相互依存関係があるため、「完全なブロックにはならず、『半ブロック』とも言うべき状態になるのではないか」(伊藤氏)といった予測が示されました。

日本は自由貿易を守るためのルール作りを主導し、経済連携協定を拡大していくことが重要、との認識で一致

最後に、日本の対応については、自由貿易を守るためにルールメイキングを主導することや経済連携協定をさらに拡大していく姿勢が非常に重要になると各氏は指摘。企業に関しては、グローバルな大企業以外では、中長期的かつ構造的な対応を取ろうとしている企業がまだ少ないという現状が明らかになりましたが、そこで必要なリスクヘッジとしては「モノからサービスへのシフト」(伊藤氏)、「経済合理性の観点からなるべく余剰能力を削減してきたことを見直し、地政学の混乱やサプライチェーンの混乱を織り込みながらバッファーを持たせるような戦略のあり方を考えてもいいのではないか」(前田氏)といった提言が寄せられました。